情報が溢れる一方の社会環境。従来ならば各人のココロの中におさまっていた “コトバ” が、人間同士の関係を穏便に保っていた “礼節” を超えて、各種SNSに氾濫する時代。

“コトバ” や “セイギ” が公の舞台に溢れれば溢れるほど、受け取る側に切り取られた意味が一人歩きして、分断が分断を呼んでいるかのような。

そもそも“コトバ” ってなに? もとは互いを融和する道具ではなかったっけ? それが刃になる時代なら、私たち国際コミュニケーション学科は、刃にならないコミュニケーションを考えようよ♪

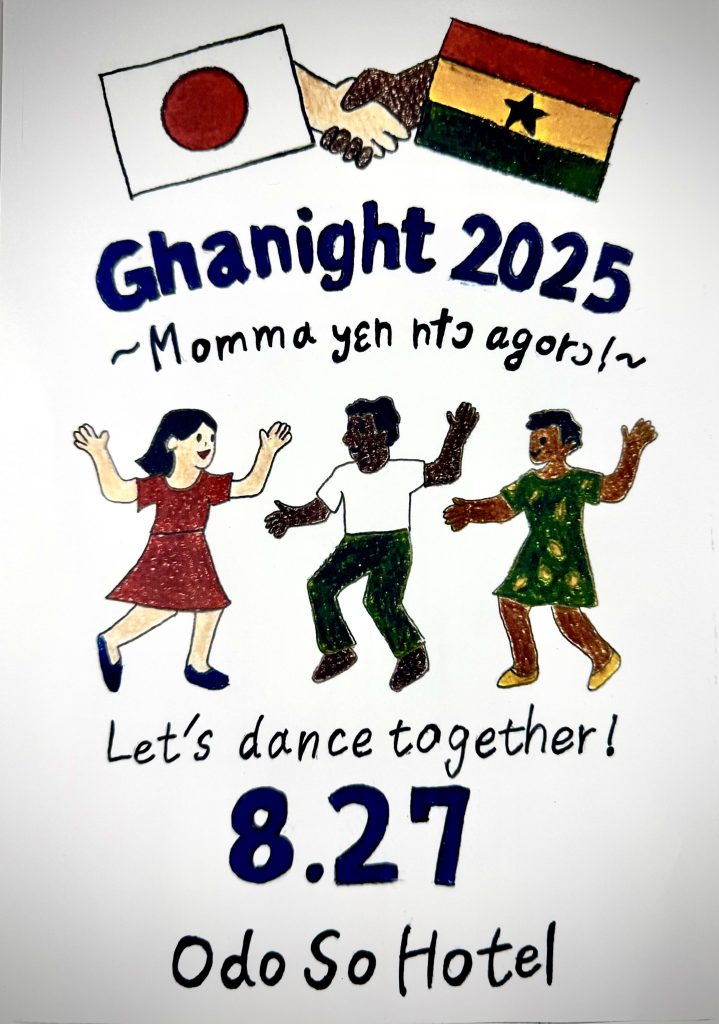

そこで菊地先生率いる学科のメンバーが企画したのが、『Ghanight 2025』。学科の卒業生でもある矢野デイビットさんのお母さん(ガーナ🇬🇭在住)が経営するOdo So ホテルを訪ね、そこで地元の老若男女を巻き込んで、大ダンスパーティーを成功させるという計画。

実現までにはさまざまなハードルがありました。ありすぎました。地元のチーフとの折衝、関わってくれる人たちとの段取りや交渉、現場の進行管理……。話を進めていくうちに、最初の「絵に描いた餅的なプラン」からはどんどん遠のいていくのがわかる。

けれどそこをどうにか、現場合わせで交渉に交渉を重ねて、話をまとめて実践→企画遂行へと持っていくのが、このフィールドワークの学び。そうこれが “実践知“ というものです。机上のロジックはAIによってやがて補完されるのだから、人間がやれることといったら、ひたすら “対人” 相手の交渉。そのテクニックは、実践でしか得られない、机上のロジックの “外”にあるもの。

学生達の努力の積み重ねの上に、企画は開催決定。 日本の曲を知って欲しいよねということで、選曲は『踊るぽんぽこりん』になりました。リハーサルで、すでにこの盛り上がり。

ガーナの人々はもともと、踊りが大好きな人たち。音が流れてくれば自然に体が動いちゃう🎵

五感を開放する非言語コミュニケーションこそ、相手の心を開く鍵。美しいもの、もしくは楽しいことを真ん中に置いておけば、“コトバ ” や “ セイギ” じゃなくても世界の果てとつながることができる。つまり 相互理解を深めた “より良い世界の構築” は案外こんなところから始まるものなのかもと、誰もの頭によぎった夜でした。

帰国して元の生活に戻った学生達に、この写真や動画が、ガーナでの輝かしい時間が本当にあったということを教えてくれます。

貴重な大学4年間。ココロに刺さる濃い体験をしたいという方はぜひ、学科のフィールドワークへいらしてくださいね。