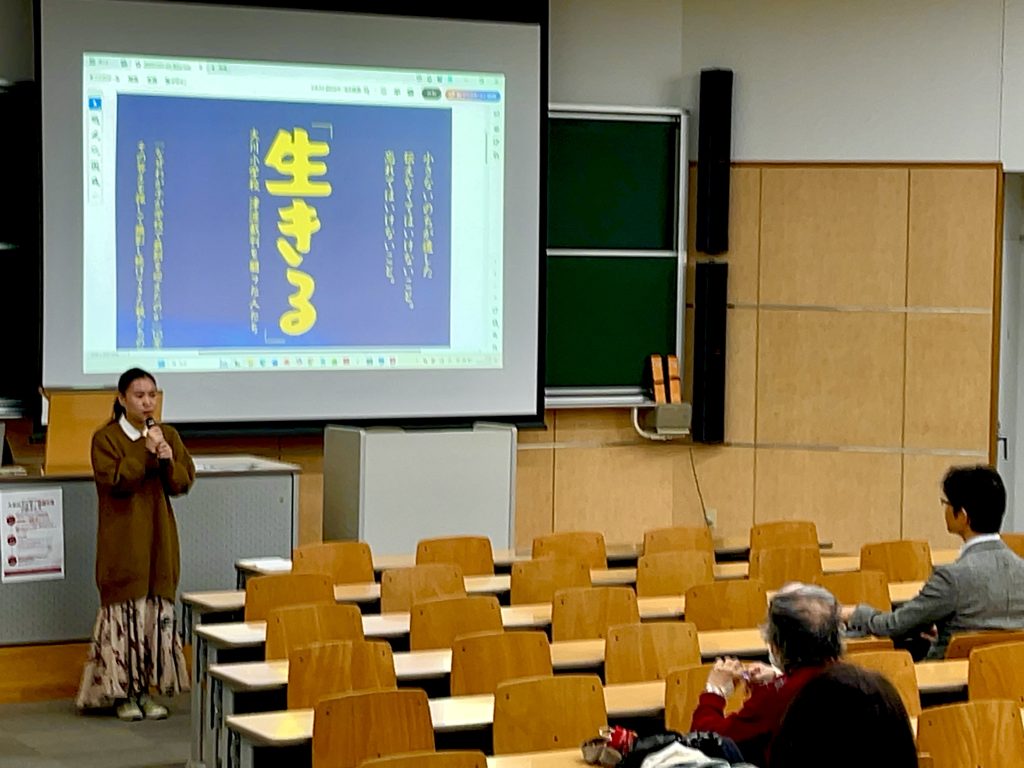

今回上映された映画『「生きる」 大川小学校 津波訴訟を闘った人たち』は、東日本大震災で84名の犠牲者が出た大川小学校をめぐる、遺された親たちの 10 年に及ぶ思いを記録し たドキュメンタリー。

2014 年 3 月、避難方法や組織的ルールが命運を分けたこの出来事は、その後、児童を亡くした保護者たちが石巻市と宮城県に損害賠償を請求する国家賠償訴訟を仙台地裁で起こし、2019年に学校側の組織的過失が最高裁によって認められました。

「観るたびにさまざまなことを考えさせられる映画です。この事件が自然災害ではなく人災であったこと、また裁判を通じて行政の「組織的過失」が認められたことを多くの人に知ってもらいたいと思います。また、コミュニケーションや地域のつながりについても考えさせられます」と、菊池哲佳先生は上映会開催にあたっての思いを語ってくれました。

上映会後には、寺田監督、津波訴訟原告のご遺族、原告代理人を務められた弁護士も参加してのト ークセッションが行われ、報道からだけでは知ることができない事実や思いを聴くことが できました。

映画パンフレットに頂いた寺田監督のサインには『小さな声を届ける』というメッセージが 添えられていました。今回の上映会がそのような「声」を届けることができたのであれば学科としても光栄です。参加くださった 51 名の方々に感謝申し上げます。

「とても複雑な気持ちで見て、たくさんのことを考えました」「まだ親になったことがないから分からないけど、その悲しみは想像してもしきれない」「鑑賞後、なんとも言葉が出てこない心境になりました」とはイベントに参加した学生たちの感想。

菊池先生は明星大学に来られる前に仙台で勤務し、東日本大震災を経験しています。そのような経験を踏まえての今回のオリジナル企画。キャンパスを超えたリアルな世界の出会いは、学生たちの世界をグッと広げてくれました。今後、学生たちはさらに知見を深めるために、12 月には実際の宮城県石巻市の大川小学校をフィールドワークとして訪問します。

==============

東京周辺でもこれまでに見たことのないほど外国人の姿が見られる昨今。学科の菊池哲佳先生は『多文化社会の防災』について真剣に取り組んでいます。今後は災害が起きたとき、 自分が助けられ&助けるのは、もしかしたら英語で話す相手かもしれない。そんな時代を見越して先生が企画してくれた『英語で学べる救命サポート講習』も好評のうちに無事終了!

講師は、東京防災救急協会からいらしてくださったグレインジャー・パトリックさん。16名の参加者とともに、“英語で” 心肺蘇生やAEDの使い方を学び、訓練後は英語&日本語で活発な議論が交わされる、学科らしいイベントとなりました。

==============

災害の多い日本における防災×国際コミュニケーション=多文化防災@国内。そういう時代はすぐ目の前。国内現場における多文化防災に興味ある人は、ぜひ菊池哲佳先生のゼミを訪ねてくださいね!