授業そのものが英語で始まる学科の授業、それが “ 実践英語1F ”。

使う教材は、ナショナルジオグラフィック社から出版されているもので、 “ 世界の諸問題 ” について考える一冊。

今日のテーマは『トイレ』でした。笑

「汲み取り式トイレと、水洗トイレ、どちらが地球環境に優しいと思う?」

チームになって考える。スマホは道具として使ってよし。あとは英語でその議論ができるよう、各自調べて論点を出す。

そもそも。「汲み取り式トイレってなに?」「和式トイレのこと?」「そんなの見たことないんだけど……」というディスカッションから授業はスタート。クラスの1人がアジアで体験した “汲み取り式” の詳細を教えてくれたのを踏まえ、また自分の頭で考える。

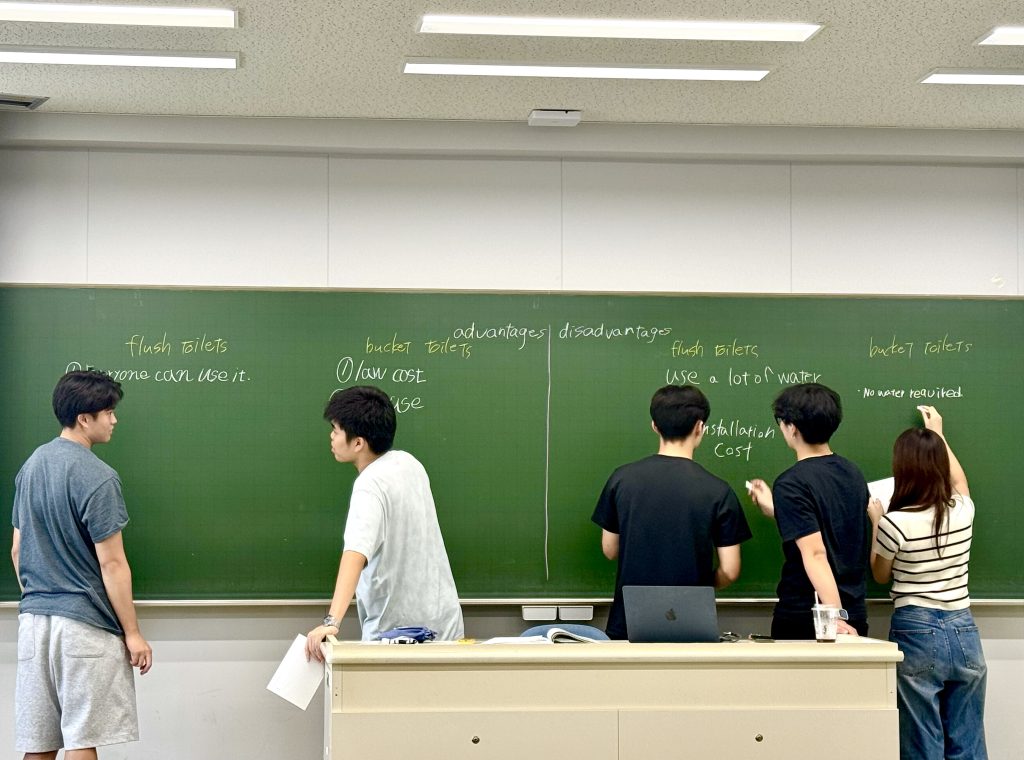

「では。まずは汲み取り式トイレ&水洗トイレ、それぞれのメリットとデメリットを書き出してみましょう!」

どうすれば今よりより良い環境を自分たちの手で作っていくことができるか。それを英語で教えてもらい、英語で書き、英語で答えるのが、この大石先生の授業。

水洗トイレには水が必要→それってエコじゃないよね?→いやいやたぶん俺たちの排泄物からでも水って作れるんじゃない?→え?どうやって?笑→物理的には可能だと思わない?笑 と交わされる議論には明確な答えなし。それはまるで、まっ白なお皿の上にオールラウンドな広がりを持つかのような意見が、英語で埋められていくかのよう。

そうだった、実社会に出れば正解はいつも一つじゃない。こうやって 手探りで “自分にとっての正解” “家族にとっての正解” “会社にとっての正解” “社会にとっての正解” を探していくんだった。今回は “地球にとっての正解” を探すのがミッション。

グループディスカッションを通じて相手の意見に耳をすませ、大石先生の寄り添い型誘導を聴いていれば、考えようとしなくてもいつの間にか自然に “考えている” のが不思議。

お題は万人にとって一番身近なトイレ。学科生にとっては、体験したこともない汲み取り式トイレについての説明がむしろ新鮮でもあり、笑、水がない場所でどうやって水を調達すれば良いのかのクエスチョンに、またみんなで知恵を絞り出して考える。ただし英語で。笑

最後はリスニングで〆。今日扱った一連のテーマを長文で解説したものを聴いて、テキストに単語を埋めてゆく。

授業終わりは脳がフル回転した後の心地よい爽快感。

自分1人で孤独に興味あることを調べるのもいいけれど、やっぱり普段自分では調べようともしないことに頭を巡らせ、考え、知恵を絞るのは、対面でのグループワークならではの醍醐味。

結局。今はなき汲み取り式トイレと、今全盛の水洗トイレ。結局どちらが地球環境に優しいのかナ? 笑