採用倍率の高い公務員試験を見事突破して、この春から市役所への就職が決まったKくん。他にも複数の自治体に最終合格することができたのだそう。「すごいね。」という学科の教職員の言葉に、彼は「国際コミュニケーション学科でのさまざまな経験のチャンスがあったからです。それを相手にうまく伝えることができたから、功を奏したんだと思います。この話が後輩たちの役に立つなら、うれしいです。」 というわけで、早速、話を訊

【学科のフィールドワークは、学生が運営するから面白い!@アフリカフェ 】

大学の学食をハックして行われた『アフリカフェ2025』、今年のテーマは『みんなで感じるUbuntu 広がる多文化共生』でした。 Ubuntuとは “他者への思いやり” や “皆があっての私” を意味する言葉。英語だと“ I am because of you ” →私はあなたがあってこそここに在る。人間同士の “つながり” に軸足を置いた、国際コミュニケーション学科によく似合う言葉です。 今年のプ

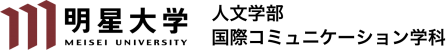

【国連UNHCR後援、学科の映像翻訳チームが手がけた映画が上映されます 】

国連UNHCR協会主催の難民映画祭は今年、第20回めを迎えます。例年に倣い、国際コミュニケーション学科は、上映作品『希望と不安のはざまで』の “映像翻訳” として参加させてもらいました。明星大学でも特別上映会を実施します。 上映作品:『希望と不安のはざまで』 独裁政権からそれが崩壊するまでのシリアの社会を舞台にしたドキュメンタリーです。 日時:12月6日(土) 明星大学日野校 入場無料。以下のリン

【学科のイベント@星友祭にご来場くださった皆さま、本当にありがとうございました 】

今回上映された映画『「生きる」 大川小学校 津波訴訟を闘った人たち』は、東日本大震災で84名の犠牲者が出た大川小学校をめぐる、遺された親たちの 10 年に及ぶ思いを記録し たドキュメンタリー。 2014 年 3 月、避難方法や組織的ルールが命運を分けたこの出来事は、その後、児童を亡くした保護者たちが石巻市と宮城県に損害賠償を請求する国家賠償訴訟を仙台地裁で起こし、2019年に学校側の組織的過失が最

【ひとの命を救えたらカッコいい。さらにそれを英語で。の講習会開催 】

人の命が救える技術が自分にあったらいいよね。多文化社会が進む日本だからそれを英語でできるならもっといいよね。というわけで、今回は学科ならではの講習のご紹介。 多文化社会における地域防災が専門の菊池哲佳(あきよし)先生が、【英語で学べる救命サポート講習@星友祭】を企画してくださいました。 20251102_English Support First Aid Coursesダウンロード 登壇するのは、

【いのちの大切さについて考える映画ドキュメンタリー@星友祭 】

国際コミュニケーション学科の菊池哲佳先生の「フィールドワーク(実践)」では、地域の多文化化が進展すること、また自然災害が頻発化・激甚化している近年の状況を踏まえ、多文化防災(=多文化共生の視点を取り入れた地域防災)について実践し、考察します。 今度の星友祭では、この授業を履修している学生と一緒に2つのイベントを行います。 そのうちの1つが映画『「生きる」 大川小学校 津波訴訟を闘った人たち』上映会

【“実践英語”の授業は、英語で今の世界情勢を理解し、その課題解決を 】

授業そのものが英語で始まる学科の授業、それが “ 実践英語1F ”。使う教材は、ナショナルジオグラフィック社から出版されているもので、 “ 世界の諸問題 ” について考える一冊。 今日のテーマは『トイレ』でした。笑「汲み取り式トイレと、水洗トイレ、どちらが地球環境に優しいと思う?」 チームになって考える。スマホは道具として使ってよし。あとは英語でその議論ができるよう、各自調べて論点を出す。 そもそ

【世界を舞台に笑顔を創る、そんなフィールドワーク@ガーナ 】

情報が溢れる一方の社会環境。従来ならば各人のココロの中におさまっていた “コトバ” が、人間同士の関係を穏便に保っていた “礼節” を超えて、各種SNSに氾濫する時代。 “コトバ” や “セイギ” が公の舞台に溢れれば溢れるほど、受け取る側に切り取られた意味が一人歩きして、分断が分断を呼んでいるかのような。 そもそも“コトバ” ってなに? もとは互い

【今年もオープンキャンパスへのご来場、ありがとうございました! 】

国際コミュニケーション学科のオープンキャンパス、コロナから4年の時を経て、オープンキャンパスも満員御礼となる日常が戻りました。 時代は進み、来場者のみなさまのお話を聞いていると、コロナ以前のような、ただ「海外へ行ってみたい!」という興味関心から、「インバウンドに関わる仕事がしたくなった!」もしくは「国内に住民としてやってくる海外の人に役立てる活動をしてみたくなった!」という関心に移ってきたような感

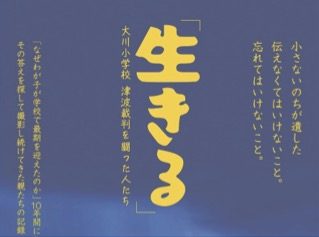

【グラマー(文法)ラーニングな “夏の英語教室“ 】

学科界隈で “明星サマースクール” はあまりにも有名だけれど、サマースクールのアクティブラーニングとはまた違うアプローチで、『グラマー(文法)ベース』の 【夏の英語教室】 が行われているのを、ご存知ですか? 人間の脳は外国語を習得するとき、『最初から外国語を使った状態で、体も使い感覚的に学んだ方がスッと習得できる』人と、『母語で論理的に説明された方が覚えやすく、考えながら理解をしていった方が腹落ち